Hinweis: Was DMX grundsätzlich ist, steht in einem separaten Grundlagen-Beitrag (wird verlinkt). Hier geht’s gezielt um das DMX-Universum: Funktionsweise, Adressierung, Verkabelung inklusive Abschluss-Terminator, Kanalanzahl und typische Anwendungen.

Was ist ein DMX-Universum?

Ein DMX-Universum umfasst 512 Kanäle (Slots 1–512). Jeder Slot trägt einen Wert von 0–255. Jedes Gerät belegt – je nach Modus – mehrere dieser Slots (den Footprint). Sind alle 512 belegt, ist das Universum voll, und du legst ein weiteres Universum an. Moderne Pulte liefern mehrere Universen, oft über Art-Net oder sACN per Ethernet; DMX-Nodes setzen das wieder in klassische XLR-Ausgänge um.

Adressierung in der Praxis

Jedes Fixture erhält eine Startadresse; von dort zählt sein Modus die benötigten Kanäle durch. Beispiel: Ein LED-PAR im 7-Kanal-Modus belegt bei Startadresse 1 die Slots 1–7, der nächste freie Start ist 8. Ein Moving Head im 16-Kanal-Modus mit Start 31 nutzt 31–46. Überschneidungen sind zu vermeiden – es sei denn, mehrere Geräte sollen identisch reagieren (gleiche Startadresse). Wenn der Platz knapp wird, lohnt ein sparsameren Modus.

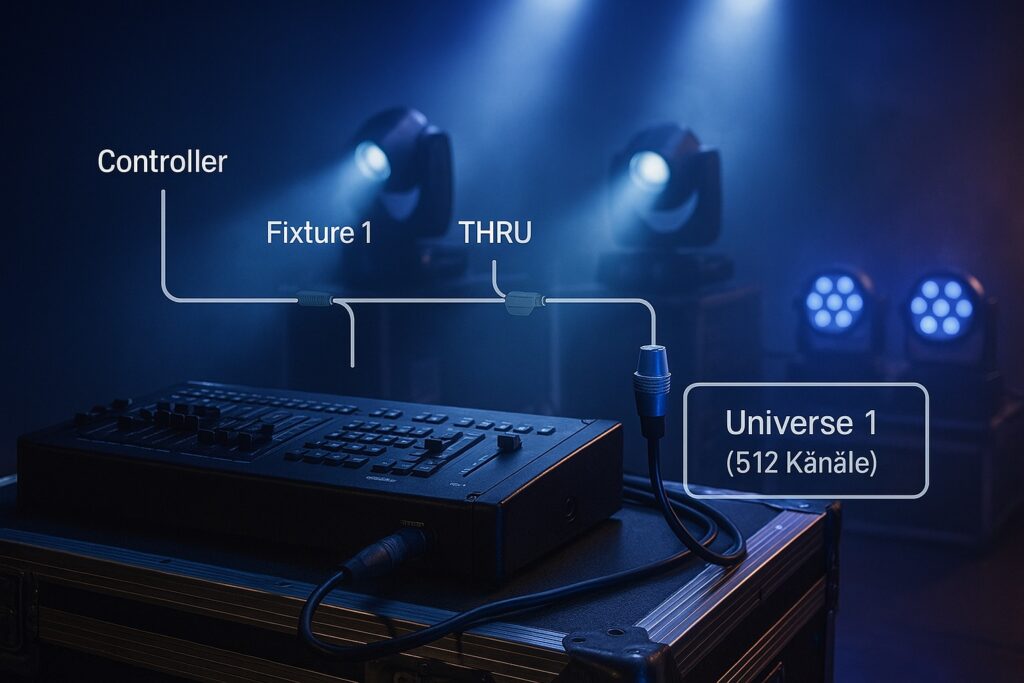

Verkabelung, aber richtig

DMX ist ein RS-485-Bus. Daher wird in Reihe (Daisy Chain) verkabelt: Controller → Gerät 1 (DMX-IN) → Gerät 2 (THRU) → … → letztes Gerät. Verwende echte DMX-Leitungen mit 120 Ω Wellenwiderstand (twisted, geschirmt); Mikrofonkabel mögen kurz funktionieren, erhöhen aber das Störrisiko. Offiziell ist der Stecker 5-pol XLR, in der Praxis häufig 3-pol; Adapter sind ok, solange die Polarität stimmt (Pin 1 Schirm, Pin 2 Data-, Pin 3 Data+). Als Faustwert gelten bis ~300 m pro Strang und bis ~32 Gerätelasten an einem Ausgang. Für längere Strecken oder viele Fixtures: aktiver, galvanisch getrennter Splitter statt Y-Kabel und Sternverkabelung.

Warum terminieren?

Am Ende der Kette sitzt der Abschluss-Terminator: ein Stecker mit 120 Ω zwischen Data+ und Data- in der THRU-Buchse des letzten Geräts. Er verhindert Reflexionen und damit Flackern, Ruckeln oder Aussetzer. Manche Geräte bieten einen Terminator-Schalter; aktiviere ihn nur am letzten Gerät. Kurz: Terminieren erhöht massiv die Stabilität.

RDM – der Rückkanal

RDM (Remote Device Management) nutzt die gleiche Leitung, erlaubt jedoch eine bidirektionale Kommunikation (z. B. Adressierung, Status, Temperatur). Das klappt nur, wenn Pult, Splitter und Fixtures RDM unterstützen. Bei Mischumgebungen hilft es gelegentlich, RDM testweise zu deaktivieren, wenn unerklärliche Effekte auftreten.

Was lässt sich ansteuern?

Nahezu alles, was Licht macht oder Effekte erzeugt: Dimmerpacks, LED-PARs, Bars, Strobes, Blinder, Moving Heads, Scanner, Hazer/Nebel, Architektur- oder Konferenzlicht. Bei Pixel-Fixtures steigt der Kanalbedarf rasant; hier empfiehlt sich die Verteilung über mehrere Universen via Art-Net/sACN.

Kleines Band-Rig auf einem Universum

Ein Setup aus vier LED-PARs (je 7 Kanäle), einer Nebelmaschine (2 Kanäle) und einem Moving Head (16 Kanäle) verbraucht 46 Kanäle – also locker innerhalb eines Universums. Ein sauberer Patch könnte so aussehen: LED-PARs bei 1, 9, 17, 25, Nebel bei 33, Moving Head bei 37. Verkabelung in Reihe, Terminator ans Ende – fertig, und noch reichlich Reserve für Erweiterungen.

Mehrere Universen strukturiert planen

Wächst dein Rig oder wird es unübersichtlich, legst du im Pult Universe 1, 2, 3, … an, routest sie per Art-Net/sACN zu Nodes, die jeweils eigene XLR-Ausgänge bereitstellen. Jedes Universum hat wieder 512 separate Kanäle und seine eigene sauber terminierte Bus-Linie. So bleibt die Last klein, die Fehlersuche einfacher und die Erweiterbarkeit hoch.

Typische Stolpersteine (kompakt)

- Kein Terminator → Reflexionen und Flackern.

- Mikrofonkabel statt DMX → höhere Störanfälligkeit, besonders bei Länge/Last.

- Y-Kabel/Stern ohne Splitter → Bus verletzt; Splitter/Booster verwenden.

- Falsche Startadressen/Modi → genau patchen und dokumentieren.

- RDM-Mischbetrieb → bei Problemen RDM testweise aus.

Was ist ein DMX-Universum – Fazit:

Ein DMX-Universum ist vor allem Disziplin im Patch: 512 Kanäle sinnvoll einteilen, in Reihe verkabeln, terminieren, bei Bedarf splitten – und bei großem Bedarf mit Art-Net/sACN skalieren. Mit dieser Struktur bleiben Club-, Band- und Event-Rigs stabil, reproduzierbar und erweiterbar.

Auch interessant:

Headroom im Live-Sound: Wenn ein Sänger im Refrain plötzlich lauter wird, der Drummer den nächsten [...]

> WEITERLESEN

Gain-Staging in der Veranstaltungstechnik: Der unsichtbare Hebel für besseren Livesound Wenn eine PA „irgendwie“ schrill [...]

> WEITERLESEN

AES-256-Verschlüsselung in der Veranstaltungstechnik: Warum sie heute (fast) Pflicht ist Wenn bei einer Show alles [...]

> WEITERLESEN

Flugtauglich bei PA-Boxen: Wenn „fliegen“ Rigging bedeutet Im Musiker- und Live-Alltag taucht ein Begriff auf, [...]

> WEITERLESEN

Flansch bei PA-Boxen: Was bedeutet das – und welche Größen gibt es? Wenn du PA-Boxen [...]

> WEITERLESEN

MADI in der Veranstaltungstechnik: Bedeutung, Nutzen und Technik verständlich erklärt Wenn es in der Live- [...]

> WEITERLESEN

Stagepiano live abmischen: Keyboard richtig an die PA anschließen und im Mix durchsetzen Ein Stagepiano [...]

> WEITERLESEN

PA dimensionieren für Raumgröße und Personenanzahl: Eine PA „nach Gefühl“ zu planen, endet oft in [...]

> WEITERLESEN

Bläser live mikrofonieren: Mikrofonierung, Monitor-Disziplin und Dynamik im Mix Bläser sind live ein Geschenk – [...]

> WEITERLESEN

Talkback-Mikrofon: Was es ist und warum es bei Live-Gigs unverzichtbar ist Wer regelmäßig auf der [...]

> WEITERLESEN

FOH-Apps fürs Smartphone: Die besten Apps für Live-Sound, PA und Troubleshooting Wer regelmäßig am FOH [...]

> WEITERLESEN

Subwoofer für Live-Sound richtig integrieren: Trennung, Polarität, Cardioid-Setups und typische Fehler PA-Subwoofer richtig integrieren: Ein [...]

> WEITERLESEN

Equipment warten und pflegen: So bleibt deine PA, dein Licht und dein Laser live zuverlässig [...]

> WEITERLESEN

Diversity bei Funksystemen: Was True Diversity wirklich bedeutet – und warum Non-Diversity im Live-Betrieb riskant [...]

> WEITERLESEN

Erlaubte Funkfrequenzen für Funkmikrofone und In-Ear in Deutschland (2026): Was Bands wirklich wissen müssen Wer [...]

> WEITERLESEN

Ohm-Angaben bei PA-Lautsprechern: Was sie bedeuten – und wie du passive Boxen sicher an einen [...]

> WEITERLESEN

Bass live abmischen: Eine Bassgitarre ist live oft der Klebstoff zwischen Rhythmus und Harmonie. Gleichzeitig [...]

> WEITERLESEN

Vocals live abmischen: Live-Gesang ist in der Veranstaltungstechnik oft der entscheidende Faktor dafür, ob ein [...]

> WEITERLESEN

Live-Recording vom Gig: Split, Direct-Outs, USB-Recording, Multitrack – und wie du es sauber mischst Ein [...]

> WEITERLESEN

Dezibel (dB) in der Veranstaltungstechnik: Was es bedeutet, woher es kommt und warum es über [...]

> WEITERLESEN

Wenn du mit PA- oder Veranstaltungstechnik zu tun hast, stolperst du schnell über die Frage, [...]

> WEITERLESEN

Standsicher bei engen Bühnen: Rundsockel vs. Dreibein – wann ist was sicherer? Wer schon einmal [...]

> WEITERLESEN

Power Conditioner und Spannungsstabilisatoren im PA- und Eventbereich: Wann sie wirklich helfen – und wann [...]

> WEITERLESEN

Symmetrisch oder unsymmetrisch? Kabelwissen für die Praxis in der Veranstaltungstechnik Wer im Proberaum, im Studio [...]

> WEITERLESEN

Der beste EQ für Live-Sound: Wer Live-Sound mischt, kennt das Gefühl: Eigentlich ist alles verkabelt, [...]

> WEITERLESEN

Wenn du eine neue PA suchst, stolperst du überall über große Zahlen: 300 Watt, 1000 [...]

> WEITERLESEN

Die ersten Minuten eines Gigs entscheiden oft darüber, ob dein Konzert nur „okay“ wird oder [...]

> WEITERLESEN

Fehler, die jeder einmal macht – und wie du sie nie wieder machst Fehler in [...]

> WEITERLESEN

SPL einfach erklärt: Was der Schalldruckpegel wirklich aussagt – für Musiker:innen und PA Wer mit [...]

> WEITERLESEN

ILDA-Anschluss in der Veranstaltungstechnik: Was er ist und warum er so wichtig ist Wer sich [...]

> WEITERLESEN

Minimal-Drum-Miking live: groß klingen mit Kick, Snare und Overhead Wenn die Bühne laut ist, die [...]

> WEITERLESEN

Warum die Bühnenlautstärke so wichtig ist Lautstärke auf der Bühne: Viele Bands kennen das: Der [...]

> WEITERLESEN

Ground-Lift verstehen – Brummschleife ade! Ein leises 50-Hz-Brummen macht aus einer perfekten Show schnell eine [...]

> WEITERLESEN

Eine klare, druckvolle Kickdrum ist das Herz jedes Live-Mixes. Damit sie sich im dichten Bühnensound [...]

> WEITERLESEN

Class A, AB und D bei PA-Endstufen erklärt: Klang, Effizienz und Praxis Unterschied Class A [...]

> WEITERLESEN

Wenn Musikerinnen und Musiker vom FOH sprechen, meinen sie meistens den Platz im Publikum, an [...]

> WEITERLESEN

Lasereffekte rechtssicher betreiben: Klassen, Pflichten, Genehmigungen Lasershow Genehmigung in Deutschland: Wer als Musiker:in oder Veranstalter:in [...]

> WEITERLESEN

Live ist laut, eng und Live ist unberechenbar. Genau deshalb funktionieren dynamische Mikrofone auf der [...]

> WEITERLESEN

Wie mixe ich als Anfänger eine Live-Band? Ein praxisnaher Leitfaden Eine Live-Band zu mischen bedeutet [...]

> WEITERLESEN

IP-Schutzarten in der Veranstaltungstechnik: Was bedeuten IP65, IP67 & Co.? Meta-Description: Was steckt hinter IP-Schutzarten [...]

> WEITERLESEN

Wofür brauche ich eine DI-Box? Praxis-Guide für Bands & Veranstaltungstechnik Wofür eine DI-Box-Kurzfassung: Eine DI-Box [...]

> WEITERLESEN

Was bedeutet PA? Du hast den Begriff „PA“ schon zigmal gehört, bist dir aber nicht [...]

> WEITERLESEN

DMX erklärt! Die verständliche Einführung für Musiker und Veranstaltungstechniker DMX – oft als „Sprache des [...]

> WEITERLESEN

Backstage Verhaltenscodex: Der Bereich hinter der Bühne ist kein Mythos und auch kein rechtsfreier Raum. [...]

> WEITERLESEN

Feedback im Proberaum vermeiden: Wer regelmäßig probt, kennt das nervige Pfeifen, Brummen oder Heulen, das [...]

> WEITERLESEN

Lampenfieber vor dem Auftritt: So verwandelst du Nervosität in Bühnenenergie Zunächst einmal: Lampenfieber vor dem [...]

> WEITERLESEN

Sänger:in-Auftritt: Technik, Warm-up, Setlist und Soundcheck im Griff. Bühnenfit? Ein Auftritt beginnt lange vor dem [...]

> WEITERLESEN

Lumen, Lux, Candela und Kelvin: einfach erklärt für Bühne und Studio Wenn wir Lichtanlagen für [...]

> WEITERLESEN

Hinweis: Was DMX grundsätzlich ist, steht in einem separaten Grundlagen-Beitrag (wird verlinkt). Hier geht’s gezielt [...]

> WEITERLESEN

Unsere neuesten Beiträge

Headroom im Live-Sound: Warum Reserven den Mix retten

Headroom im Live-Sound: Wenn ein Sänger im Refrain plötzlich lauter wird, der Drummer den nächsten [...]

> WEITERLESENWas versteht man unter Gain-Staging?

Gain-Staging in der Veranstaltungstechnik: Der unsichtbare Hebel für besseren Livesound Wenn eine PA „irgendwie“ schrill [...]

> WEITERLESENDie 5 besten aktiven PA-Subwoofer unter 500 €

Die 5 besten aktiven PA-Subwoofer unter 500 € (für Bands & Veranstaltungstechnik) Wer mit Band, [...]

> WEITERLESEN